Упражнение 37 - ГДЗ по русскому языку 6 класс рабочая тетрадь Бондаренко 1 часть

| Авансцена | часть сцены перед занавесом (франц.). |

| Реквизит | предметы, используемые на сцене для постановки (латин.) |

| Феерия | сказочное представление с пышной постановкой (франц.). |

| Бенефис | особое представление в честь одного артиста (франц.). |

| Амфитеатр | ряды сидений за партером, расположены полукругом (греч.). |

| Труппа | коллектив актёров (франц.). |

| Суфлёр | помощник актёров, подсказывающий текст (франц.). |

| Либретто | текст оперы, балета или другого музыкального произведения (ит.). |

| Галёрка | верхний, самый дальний ярус в театре (франц.). |

Тематическая группа: театральные термины.

Исконное слово: сцена (от слова авансцена).

Слово «исконное» не образовано от заимствованного слова. Оно произошло от древнерусского «искóнь» — «с давних времён»

II. 1. Слишком долго он был за кулисами событий (вне событий). (Т. Юрьева) 2. И тогда по партéру прокатился смешок, перекинулся в амфитеатр и захлебнулся на галёрке. (Б. Левин) 3. Прекрасной феерией (зрелище) развернулось в его душе опасное прошлое. (А. Грин) 4. Ты не волнуйся и не спорь с ним, если он устроит тебе бенефис (скандал). (К. Станюкович) 5. Это большой роман, а сделать из него надо было маленькое либретто. (3. Масленикова) 6. Ведущим текст я напишу на бумажке, без суфлёра прочитают. (А. Голицын)

1. У него накопилось несколько долговых векселей. 2. Вершиной развития классицизма стал имперский ампир. 3. Дирижёр и композитор спорили о верхней ноте соль. 4. Сотрудники решительно объявили протестный бойкот. 5. Травянистый алоэ использовался в медицине с давних времён. 6. Он пустил лошадь быстрым галопом. 7. Его слова - нелепый абсурд. 8. На моей фото - потрясающий ледяной айсберг! 9. Бескрайние степные прерии раскинулись под палящим солнцем американского Иллинойса.

- Вексель — письменное обязательство выплатить деньги.

- Ампир — стиль в архитектуре.

- Бойкот — отказ от сотрудничества в знак протеста.

- Галоп — быстрый бег лошади.

- Прерия — обширная безлесная равнина в Северной Америке.

- Абсурд — нелепость, бессмысленность.

Название: «Мудреный овощ».

Ещё несколько веков (иск.) назад человечество обходилось без томатов (заимств.), а сейчас (иск.) это даже трудно представить! Москвичи, например, ежедневно (иск.) покупают около 1000 тонн (заимств.) плодов (иск.) «мудрёного» овоща (иск.), да к тому же выпивают 12-15 тысяч литров (заимств.) сока (иск.)... Завидный томатный аппетит (заимств.) у жителей (иск.) Москвы, а каков он у всего мира? Много жизненно (иск.) важных сахаров (заимств.), витаминов (заимств.), провитаминов (заимств.), минеральных солей (заимств.), органических кислот (заимств.) дарит людям чудесное яблоко (иск.), ведь только по одному витамину С оно почти не уступает хвалёным (иск.) южанам - цитрусам (заимств.).

Функциональная разновидность языка: публицистический стиль.

К какой по сфере употребления группе относится большинство заимствованных слов:

а) общеупотребительные;

Каких слов в тексте больше?

б) заимствованных;

| Гастарбайтер (жарг.) | рабочий-иммигрант |

| Гуглить (разг., исков.) | искать в Интернете |

| Дедлайн | крайний срок выполнения задания |

| Диджей | ведущий музыкальных программ на дискотеках |

| Дистант (жарг.) | дистанционная работа или обучение |

| Клининг | услуга по профессиональной уборке помещений |

| Лайкать (разг., искон.) | помечать в Интернете понравившееся сообщение |

| Мессенджер | программа для мгновенного обмена текстовыми сообщениями |

| Офлайн | в отключённом от компьютерной 1 сети состоянии |

| Пиарить (жарг., искон.) | целенаправленно популяризировать коммерческий продукт |

| Смайлик (разг., искон.) | пиктограмма с изображением улыбающегося лица |

| Удалёнка (жарг., искон.) | обучение или работа из дома (через Интернет) |

| Фейк | подделка, фальшивка |

| Юзер | пользователь какой-либо компьютерной системы |

1. Позади его стоят стольники (истор.), супротив его (напротив) всё бояре (истор.) да князья (истор.), по бокам его всё опричники (истор.). 2. Уланы (истор.) с пёстрыми значками, драгуны (истор.) с конскими хвостами... (1, 2: М. Лермонтов) 3. Гривенник (истор.) - туша, пятак (пять копеек) - кувшин сливок, полушка (истор.) - творог. (М. Цветаева) 4. Вотще (тщетно) внимаю (слушаю) брани (битвы) глас (голос)... (М. Милонов) 5. Ярем (истор.) он барщины (истор.) старинной оброком лёгким заменил. 6. Лизе было совестно (стыдно) показаться перед незнакомцами такой чернавкою (служанкой).

Ключевое слово: палец.

Фразеологизмы: 1) высосать из пальца; 2) пальцем не шевельнёт; 3) обвести вокруг пальца; 4) палец в рот не клади; 5) пальцем в небо; 6) по пальцам пересчитать; 7) смотреть сквозь пальцы; 8) пальцы веером.

Предложения:

- Когда его спросили о причине задержки, он начал высасывать из пальца нелепые оправдания.

- Она привыкла смотреть сквозь пальцы на его ошибки, не желая портить отношения.

- После перехода через перевал мы все были как выжатые

мандаринылимоны. - Посмотри, на кого ты похож: на тебе ведь

чистогоживого места нет! - Я был готов схватиться за

любуюсоломинку. - У меня от уроков просто вся голова

вспухлапухнет. - Надо, чтобы не только отличники, но и все остальные шли с классом в

однуногу. - Он такой добрый, что и мухи не обидит

никакого насекомого. - Сначала все дружно

поразвесилиразвесили свои уши,а потом ими и захлопалихлопая ими, а мы только руками во все стороны разводили.

| Фразеологизм | Синоним | Антоним |

|---|---|---|

| Кот наплакал | С гулькин нос | Хоть пруд пруди |

| Лежать на печи | Гонять лодыря | Гнуть спину |

| Воспрянуть духом | Поднять голову | Опускать руки |

| Втирать очки | Морочить голову | Открыть глаза |

| Мелкая сошка | Шишка на ровном месте | Сильные мира сего |

| Не за горами | Рукой подать | За тридевять земель |

| Поставить крест | Махнуть рукой | Повернуться лицом |

| Семи пядей во лбу | Ума палата | Без царя в голове |

Обязательной морфемой любого слова является корень. Кроме того, в слове могут быть и другие морфемы, которые делятся на словообразующие и формообразующие.

Окончание - это формообразующая морфема. Помимо окончаний, к данному типу морфем относятся и некоторые суффиксы, например, суффикс -л-, с помощью которого образуется форма прошедшего времени глагола.

Окончание указывает на грамматическое значение слова. Эта морфема отсутствует в неизменяемых словах.

Основа, от которой образуется новое слово, называется производящей основой. Образованное от данной основы слово - это производное слово. Если слово ни от какого другого слова не образовано, оно называется непроизводным.

Назывной план:

- Главная морфема слова

- Окончание - формообразующая морфема

- Основа слова, производные и непроизводные слова

- запечь[] (глаг., н. ф.) в фольге

- перец[] (сущ., 2-е скл., ед. ч., И. п.) ужасно жгуч[] (крат, прил., ед. ч., м. р.)

- потеряешь багаж[] (сущ., 2-е скл., ед. ч., В. п.)

- ожидаем новых встреч[] (сущ., 1-е скл., мн. ч., Р. п.)

- увлёк[]ся (глаг., ед. ч., прош. вр., м. р.) чтением книг[] (сущ., 2-е скл., ед. ч., И. п.)

- ненужная роскошь[] (сущ., 3-е скл., ед. ч., И. п.)

- устроили ералаш[] (сущ., 2-е скл., ед. ч., В. п.)

- к острову сокровищ[] (сущ., 2-е скл., мн. ч., Р. п.)

- превозмочь[] (глаг., н. ф.) боль[] (сущ., 3-е скл., ед. ч., В. п.)

- изготовил[] (глаг., ед. ч., м. р., прош. вр.) муляж[] (сущ., 2-е скл., ед. ч., В. п.)

- парк[] (сущ., 2-е скл., ед. ч., И. п.) был[] (глаг., ед. ч., м. р., прош. вр.) дремуч[] (крат, прил., ед. ч., м. р.)

- лёд[] (ущ., 2-е скл., ед. ч., И. п.) мёрзлых луж[] (сущ., 1-е скл., мн. ч., Р. п.)

Краткие прилагательные, глаголы в начальной форме и некоторые существительные имеют нулевые окончания. Схемы:

- Муляж[] - сущ., 2-е скл., ед. ч., И. и., В. п.

- Превозмочь[] - глаг. н. ф.

- Боль[] - сущ., 3-е скл., ед. ч., И. п., В. п.

- Изготовил[] - глаг., прош. вр., ед. ч., м. р.

- Дремуч[] - крат, прил., ед. ч., м. р.

Спортивный, гореть, пленник, фабрикант, кашель, аккуратный, строитель, граница, польза, картофелечистка, закопать, болотистый, буянить, магистральный, брошюра, старшина, капризуля, библиотека, плакса, гадость, истина, плоский, жалеть, эскадрон, экология, учитель, капуста, фестивальный.

Новые слова:

- граница, пограничник, польза, полезный

- аккуратный, аккуратность, плоский, плоскость

- гореть, сгорать, жалеть, пожалеть

| Приставки: сверх-; пра-; не-; супер-; пред-; со- | счастье —> несчастье бабушка —> прабабушка агент —> суперагент история —> предыстория участник —> соучастник задача —> сверхзадача |

| Приставки: не-; архи-; анти-; пре-; сверх- | дальний —> сверхдальний научный —> антинаучный дальновидный —> недальновидный важный —> архиважный скучный —> прескучный |

| Приставки: вы-; за-; пере-; от-; на-; с-; под- | бросить —> выбросить, забросить, перебросить, отбросить, набросить, сбросить, подбросить |

При образовании глагола.

От существительного - существительное; от прилагательного - прилагательное; от глагола - глагол.

1) Программист, авантюрист, юрист, пейзажист, гитарист, аквалангист, стилист; аквалангист <— акваланг 2) водица, сестрица, лужица, рощица, пятница, метелица, платьице; лужица <— лужа 3) дождливый, вежливый, тоскливый, удачливый, занудливый, говорливый, терпеливый; удачливый <— удача 4) розоватый, староватый, светловатый, хрипловатый, глуховатый, крепковатый, вороватый; крепковатый <— крепкий 5) жадничать, полдничать, важничать, ехидничать, любопытничать, вредничать; любопытничать <— любопытный.

Целостное лексическое значение производного слова складывается из корня и суффикса.

| Чередование звуков | волк —> волчонок; нянька —> нянчить; углубить —> углубление; башня —> башенка; стучать —> стукнуть |

| Усечение основы | широкий —> ширина; мариновать —> маринад; пальто —>пальтецо; беглец —> беглянка |

| Совмещение морфем | сиреневый —> сиреневатый; регби —> регбист; ванна —> ванный |

| Наращение основы | петь —> певучий; драма —> драматичный; трико —> трикотаж; лить —> ливень; мыть —> мойка |

- Таксист <— такси (У);

- беглый <— бегать (Н);

- манговый <— манго (С);

- лебяжий <— лебедь (Ч);

- вожак <— водить (Ч);

- бумаженция <— бумага (Ч);

- коричневатый <— коричневый (С);

- кофейник <— кофе (Н);

- низость <— низкий (У);

- утиный <— утка (У).

- Призыв —> допризывный; школа —> дошкольный (Н), срок —> досрочный (Ч); печать —> допечатный.

- Голос —> безголосица; работа —> безработица; дело —> безделица; смысл —> бессмыслица.

- Дым —> задымить; стекло —> застеклить; аркан —> заарканить; болото —> заболотить.

- Мечтать —> размечтаться; бушевать —> разбушеваться; кричать —> раскричаться; краснеть —> раскраснеться.

- Вода —> подводный; кожа —> подкожный; земля —> подземельный (Ч); власть —> подвластный.

- Свеча —> подсвечник; шлем —> подшлемник; фара —> подфарник; стакан —> подстаканник.

- Основа зуб. Имя существительное.

- Беззубый.

- Нет, нельзя, потому что приставочным способом от существительных образуются существительные, а слово беззубый - прилагательное, образованное приставочно-суффиксальным способом.

- Да, мне встречалось нулевое окончание.

- Нулевой суффикс.

- Приставочно-суффиксальный.

- Анализ: беззубøый <— без- + зуб + ø(-ый), приставочно-суффиксальный способ.

- ус —> безусый; голос —> безголосый; ухо —> безухий; хвост —> бесхвостый; крыло —> бескрылый; язык —> безъязыкий.

- тихий —> тишь; синий —> синь; зелёный —> зелень; чёрный —> чернь.

- накипеть —> накипь; смесить —> смесь; бранить —> брань; записать —> запись.

- причалить —> причал, поливать —> полив, зарядить —> заряд, шагать —> шаг.

- растратить —> растрата, платить —> плата, транжирить —> транжира, заикаться —> заика.

Спор, бегун, высота, переговоры, хапуга, прогул, продажа, зубрила, подкоп, пробежка, сдвиг, врун, затрата, вывод, отзыв, вожак, разлад, опись, проводка, перерыв, качка, отзыв, бестолочь, поплавок, свод, резьба, прислуга, восторг, подача.

1. Два окна были занавешены кисеёй цвета чайной (прил.) розы. (М. Горький) 2. В чайной (сущ.) нам подали чай и чудесную острую брынзу, завёрнутую в мокрую полотняную тряпочку. (К. Паустовский) 3. Христина вошла в дом через парадное (сущ.), с улицы. (И. Бахтина) 4. Для нас жильё — это прихожая (сущ.), гостиная (сущ.), спальня и детская (сущ.). (Е. Горац) 5. В ожидании машин и автобусов эти люди пили чай в столовой и ели мороженое (сущ.). (Ю. Трифонов) 6. Мама с бабушкой (словосочетание) принялись распаковывать кухонную и столовую (прил.) посуду. (Л. Лагин) 7. Наташа внесла чайник и миску, наполненную толчёным мороженым (прил.) мясом. (Ю. Рытхэу) 8. Наместник брал с приезжих (прил.) купцов пошлину. (С. Голицын) 9. Катя с Сеней (словосочетание) шли впереди, приезжие (сущ.) сразу за ними. (В. Распутин) 10. Но я решил войти через парадное (прил.) крыльцо и дёрнул за колокольчик.

- Вездеход <— везде + ходить

- Широкоплечий <— широкие + плечо

- Тугодум <— тугой + думать

- Водосток <— вода + сток

- Дымоотвод <— дым + отвод

- Длинноносый <— длинный + нос

Паровозик суфф., водопровод слож., водопроводчик суфф., столетник суфф., лесосплав слож., краснощёкий слож., пулемётчик суфф., пароходище суфф., самокритичный суфф., физкультурник суфф., влагостойкий слож., звездопад слож..

- Остроумный <— острый + ум + ный;

- Землепашец <— земля + пахать + ец;

- Древнерусский <— древняя + Русь + ский;

- Первоклассник <— первый + класс + ник;

- Старомодный <— старый + мода + ный;

- Мореплаватель <— море + плавать + тель;

- Ближневосточный <— ближний + Восток + ный;

- Старожил <— старый + жить + л;

- Горнолыжный <— горный + лыжи + ный.

- Слово образовано суффиксальным способом: сноубордистка <— сноубордист + ка.

- В словообразовательной цепочке вести —> отвести —> отводить —>отвод —> отводной нет пропуска слова, она построена правильно.

- Слово пароходишко образовано способом сложения, потому что в нём два корня. Пароходишко <— параход + ишко. Суффиксальный способ.

- Слова бесконтрольный и подконтрольный образованы приставочно-суффиксальным способом от существительного контроль с помощью приставок бес- и под-. суффикса -н.

Бесконтрольный <— бес + контроль +ный;

подконтрольный <— под + контроль +ный,

Рубашка-косоворотка (косо); скосить (косит) траву на косогоре (косо); прикоснуться к прекрасному; тонкие косички (косы); провести касательную; Куршская коса (косы); использовать газонокосилку (скошенный); каскадный (непров.) парк; неприкосновенный запас; касторовое (непров.) масло; в одно касание; небольшое косоглазие (косо) и косолапость (косо); прокосить (косит) заново; точка соприкосновения; лёгкое касание ласточки-касатки (непров.); боялся прикоснуться; касается всех; закончить в срок сенокошение (косит); провели наискось (косо); испугался дельфина-касатки (непров.), коснусь слегка.

Сложные слова: Рубашка-косоворотка, на косогоре, газонокосилку, косоглазие, косолапость, ласточки-касатки, сенокошение, дельфина-касатки.

- Море —> приморский, озеро —> приозерный, дорога —> придорожный, берег —> прибрежный, река —> приречный, вокзал —> привокзальный.

- Скакать —> прискакать, шпилька —> пришпилить, клеить —> приклеить, строить —> пристроить, лепить —> прилепить, мчаться —> примчаться, паять —> припаять.

- Пудрить —> припудрить, встать —> привстать; глушить —> приглушить, тормозить —> притормозить.

- Добрый —> предобрый, увеличить —> преувеличить, спокойно —> преспокойно, неприятный —> пренеприятный, возносить —> превозносить.

- Одолеть —> преодолеть, избыток —> переизбыток, терпеть —> претерпеть.

- Прибывать (приезжать) в пункт назначения — пребывать (быть) в плохом настроении;

- Призреть (приютить) бездомную собачонку — презирать (ненавидеть) подлость и трусость;

- Приступил (начал делать) к последнему заданию — преступил (нарушил) закон;

- Придали (переосмыслили) новое звучание старому романсу — предали (нарушить доверие) старых друзей;

- Притворите (закройте) за собой калитку — претворите (воплотите) свои идеи в жизнь;

- Приклониться (нагнуться) к земле — почтительно преклонить (оказать почести) голову.

Природа (слов), камень преткновения (слов), президент (слов), причина (слов), преамбула (слов), притязание (слов), префектура (слов), прибор (слов), превратно (слов) понять, привить (в знач. присоеинение), премьера (слов), привилегия (слов), прельщать (в знач. очень), приматы (слов), прекословить (слов), президиум (слов), препарат (слов), претензия (слов), примитив (слов), приоритет (слов), призёр (пров. приз), приключение (слов), преподаватель (слов), присяга (слов), прегрешение (в знач. пере-), примитивный (слов), престижный (слов), пренебрегать (слов).

Синим цветом выделены соединительные гласные.

Виноград, синеглазка, следопыт, вездеход, осьминог, ярко-красный, шестиклассник, подделка, мясорубка, бронемашина, плащ-палатка, громоотвод, антиквар, сельскохозяйственный, краснощёкий, ковёр-самолёт, солнцепёк, свинопас, километр, полководец, спортсмен, кроссворд, простофиля, мышеловка, микросхема.

Самопожертвование, короед, злопамятный, всемирный, косоглазенький, камнепад, ратоборец, соковыжималка, грубошёрстный, кареглазый, самоварище, солевар, средневековый, крестовидный, гладкоствольный, грузоподъёмность, большеносый, остроконечник, миноносец, своенравный, бетономешалка, нефтемагистраль.

Слова, которые образованы суффиксальным способом от сложных слов:

- Косоглазенький, самоварище, грузоподъемность, остроконечник.

- Контракт, рогатина, зубрежка, зерносклад, мясорубка, садовод, небосклон, цветовод, доходяга (общ. род), буйвол, ломбард, полоса, соломина, кашалот, беспорядок, простофиля (общ. род), настил, браковка.

- Словообразовательный анализ:

Цветовод <— цвет + о +водить (сложение слов)

1. Разработку этого препарата выполнил⬜ новый секретный НИИ (м. р., институт). 2. Реконструированная ТЭЦ (ж. р.) обслуживала три района. 3. ЮНЕСКО (ж. р.) включила Куршскую косу в Список всемирного наследия ещё в 2000 году. 4. Театральный вуз (м. р.) решил⬜ провести смотр-конкурс, о результатах которого написало молодёжное СМИ (ср. р., средство) города. 5. ООН (ж. р.) объявила 2020 год Международным годом здоровья растений. 6. Российский МИД (м. р.) выступил⬜ с инициативой проведения международного конгресса по вопросам экологии. 7. РАН (ж. р., академия) была создана по распоряжению императора Петра Великого. 8. ВГТРК (ж.р., компания) провела конференцию в новом пресс-центре. 9. Орловский ТЮЗ (м. р., театр) открыл сезон спектаклем «Чучело». 10. В городской ДЮСШ (ж. р., школа) начался набор юных спортсменов в секцию самбо. 11. В Музее Победы на Поклонной горе в Москве мы долго разглядывали дот и дзот, а ещё нас заинтересовала БМП (ж. р.).

Другие сложносокращенные слова:

- Самбо — самооборона без оружия;

- Дзот — дерево-земляная огневая точка;

- Дот — долговременная огневая точка.

Встали на полдороге; клякса на пол-листа (начинается на л); объездил полстраны; пол тонкого (есть прилаг.) стакана; полминутки для шутки; положите в салат полгруши, пол-яблока (основа на гласную), пол-лайма (основа на л), полбанана и пол-апельсина (основа на гласную); за полвечера выучил всего полмонолога; в полпятого прочитал уже полкниги; обошли пешком пол-Суздаля (имя собств.); надо было влить пол чайной (есть прилаг.) ложки, а не пол столовой (есть прилаг.); пол-литра (основа на л) молока в полулитровой (полу- всегда слитно) бутылке; полчайника заварки; полумесячный (полу- всегда слитно) запас съели за полчаса; одни гуляли до полуночи (полу- всегда слитно), другие домой вернулись за полночь; написал полконспекта, проспав пол-лекции (основа на л); за полсочинения получил полпятёрки; был в полушаге от истины.

Пол нашего класса во время трудовой недели получило задание помочь (нач. форма) в ремонте полуподвала с полуколоннами. Ребятам посоветовали перед ремонтом чем-нибудь застелить (черед. глас. в корне) в нём пол. Пока мальчишки собирались (черед. глас. в корне), соображая, как это сделать (неизм. присавка), девочки уже нашли пол старого рулона обоев, и через полчаса (корень — час) поле для работы было готово. А ещё говорят, что женщины — слабый пол!

- Омонимы: пол. Значения: женский/мужской; половина; по которому ходим.

- Учимся в консерватории (-ия, П. п.); из-за поломки (1 скл. Р. п.) в двигателе (2 скл. П. п.); у акватории (-ия, Р. п.) Тихого океана; по дороге (1 скл. Д.п.) к лаборатории (-ия, Д. п.); до встреч у знамени (-мя, Р. п., -ен); в горном ущелье (2 скл. П. п.); двигаемся по аллее (1 скл., Д. п.); о нарушении (-ие, П. п.) при проведении (-ие, П. п.) телепередач (мн. ч.); характерно для осени (3 скл., Р. п.); мечтаю о пуделе (2 скл., П. п.), рояли (2 скл., П. п.) и медали (3 скл.. П. п.); на пустоши (3 скл., П. п.) ни души; с колебанием (2 скл., Т. п.), но без дрожи (3 скл., Р. п.) в голос ; сообщил об Аркадии (2 скл., П. п., -ий), Андрее (2 скл., П. п.), Наталье (2 скл., П. п.) и Ксении (П. п., -ия); в изморози (3 скл., П. п.) на галерее (1 скл., П. п.); из-под вуали (3 скл., Р. п.) на шляпке (1 скл., П. п.); спорили об экранизации (П. п., -ия) повести (3 скл., Р. п.).

- Стручок фасоли (3 скл., Р. п.); проём в решётке (решето); отчет (вычет) об уходе (2 скл., П. п.) за волчонком; заслужить пощёчину (щека); пугающие шорохи; застелили плащом; перевязать (перевяжет) бечёвкой (бечева); бьёт ключом; разговаривал в беседке (1 скл., П. п.) с циркачом; цыплята (искл.) в инкубаторе (2 скл., П. п.); по краю глазницы; шили чепчики (чепчика) и распашонки; из племени (Р. п., мя) индейцев провинции (П. п., -ция) Онтарио.

Предложили (лаг/лож) прокатиться (что сделать) с извозчиком; сломался (поломка) автоответчик; допрашивать (допрашиваю) перебежчика (перебежать); подскочили ненадолго к закройщику; не обойтись без смазчика (смазать); убедительный рассказчик (рассказать); не нуждаюсь в советчиках; удирать (черед. гласн. в корне) от бакенщика; доносчиков (доносить) не любят; познакомился (познакомиться) в баньке с банщиком; услышал от разносчика газет.

Словообразовательный анализ:

Перебежчика <— перебежать + чика (суффиксальный способ).

Бакенщика <— бакен + щика (суффиксальный способ).

Пледик - пледика, веночек - веночка, гномик - гномика, чайничек - чайничка, вертолётик - вертолётика, чертёжик - чертёжика, щеночек - щеночка, арбузик - арбузика, билетик - билетика, соколик - соколика, станочек - станочка, дружочек - дружочка, закоулочек - закоулочка, кристаллик - кристаллика, уголёчек - уголёчка, карманчик - карманчика, внучек - внучка, сарайчик - сарайчика, ковшичек - ковшичка, огурчик - огурчика, хомутик - хомутика, морозец - морозца, холодочек - холодочка, телёночек - телёночка, календарик - календарика.

Словообразовательные цепочки:

- дружочек <— дружок <— друг;

- холодочек <— холодок <— холод.

| Окончание -ы (-и) | Окончание -а (-я) |

|---|---|

| Аэропорты, бульдозеры, бухгалтеры, волосы, госпитали, грифели, инженеры, инспекторы, кабели, конструкторы, контейнеры, офицеры, приговоры, свитеры, слесари, соусы, торты, тренеры, шофёры. |

Блюдца, директора, доктора, колокола, кузова, купола, округа, повара, погреба, профессора, слесаря, сторожа, токаря, хутора, штемпеля, якоря. |

Офицеров, апельсинов, помидоров, каникул⬜, томатов, шахмат⬜, граммов, осетин, медикаментов, джинсов, брюк⬜, шаровар⬜, монголов, партизан⬜, килограммов, ботинок⬜, брелоков, калмыков, мокасин⬜, рейтуз⬜, бахил⬜, бронхов, ананасов, папуасов, хорватов, килобайт⬜, координат⬜, эскимосов, электронов, лампасов, кед⬜, нервов, якутов, браслетов, абрикосов, шпротов.

- Пять ожерельий, шесть кореньев, семь колоколен, несколько яслей;

- восемь подземелий, пять печений, шесть щупальцев, семь полотенец;

- сеть кофеен, завтрак из вафель, овсяных хлопьев и гречневых оладий;

- несколько пар сандалий, ботинок, туфель и сапог;

- новый рояль, старая шинель, красивый тюль, изящная туфля;

- сочное манго, красивое пенальти, шумная авеню, классическое жалюзи́;

- взять верхнее соль, посетить далекий Борнео, приехать в олимпийский Саппоро, популярное у туристов Онтарио.

- Дефи́с, каучу́к, кварта́л, киломе́тр, нефтепрово́д, обеспе́чение, магази́н, си́лос, столя́р, пла́нер, щаве́ль, приобрете́ние, инструме́нт, свёкла, газопрово́д, алфави́т, воро́та, докуме́нт, (около) аэропо́рта, досу́г, изобрете́ние, портфе́ль, сантиме́тр, цеме́нт, молодёжь, добы́ча, договорённость, наме́рение, плато́.

- Академия, кашне, агрессия, модель, дефис, шоссе, кофе, партер, сессия, музей, паштет, рейс, теннис, рейка, свитер, тезис, рельс, спортсмен, рейд, шедевр, резерв, шинель, кафе, тире, интерьер, фанера, шимпанзе.

- Скворечник, булочная, вечность, Анна Никитична, закусочная, прачечная, очечник, ночник, яичница, песочница, двоечник, отличник, разлучник, Ольга Кузьминична.

- Булочная, закусочная, прачечная.

- а) вечность, отличник;

б) разлучник. - Скворечник, очечник, ночник, яичница, песочница, двоечник.

- Словообразовательный анализ:

Отличник <— отличный + ик, суффиксальный способ.

Разлучник <— разлучать + ник, суффиксальный способ.

Ночник <— ночь + ник, суффиксальный способ.

- Созвездие, подберёзовик, бездельник, отвёртка.

Подберёзовик <— под + берёзовый + ик, приставочно-суффиксальный способ. - Забег, беготня, бегство, пробежка.

Пробежка <— про- + бег + ка, приставочно-суффиксальный способ. - Предыстория, безделушка, несчастье, прабабушка.

Безделушка <— без- + дело + ушка, приставочно-суффиксальный способ. - Канатоходец, мореплаватель, пулемётчик, шестиклассник.

Мореплаватель <— море + е + плавать, сложение основ с помощью соединительной гласной, суффиксальный способ. - Отрывок, обсуждение, почтальон, полупоклон.

Почтальон <— почта + льон, суффиксальный способ. - Предпочтение, открытка, сотрудник, проводник.

Сотрудник <— со + труд + ник, приставочно-суффиксальный способ.

Название: «Гроза в лесу».

Я лежал в лесу на нежной моховой подстилке, положив затылок на мягкую, рыхлую землю между жилистыми корнями старого пня.

Внезапно в лесу почернело, ударил резкий ветер, налетела туча. Она сильно хлестнула по осинам и елям тяжёлыми тёплыми каплями. Я вскочил и бросился под широкую, густо обвешанную молодыми шишками ель.

Ливень хлынул во всю силу и заполнил лес белесоватой струистой мглой. С небольшими перерывами он продолжался два часа. Под елью стало влажно, как в хорошей русской бане.

Имена прилагательные создают детализированное описание окружающего мира, помогают передать атмосферу происходящего.

1. Мы пошли себе гулять по саду, пока не вышли (не с глаг.) на небольшую (синоним маленькую) лощину, на которой стоял небольшой (есть синоним) стог свежего сена. (Т. Шевченко) 2. Я долго не мог (не с глаг.) уснуть в ту прохладную (какую) весеннюю (какую) ночь (3 скл., ж. р.) ... (Б. Васильев) 3. В тощем (каком) азарте мечутся (1 спр.) два-три невзрачных (не употребл. без не) клиента. (О. Мандельштам) 4. И голос чёрного (чернеть) Назария стал мал, скрипуч и жалок. (В. Шишков) 5. У платформы Красный Балтиец тропинка (тропы) к лесу была просто перекрыта могучей (какой) рогаткой из колючей (какой) проволоки. (А. Степанов) 6. Он был молод, притом недурен (есть синоним) собою и вовсе не глуп (есть слово вовсе). (Ю. Тынянов) 7. Все запорожцы были в лохмотьях (лохмы), но лохмотья эти были и шёлковые (шелковистый), и бархатные (словарное), и даже парчовые (глас. в суф. после шипящ. под ударением). (И. Наживин) 8. И заметьте, сок их как дым, как туман, тогда как грушевый (безудар. гласная в суффиксе после шипящ.) сок ясен, как солнце (солнышко).

Средства выразительности:

- В тощем азарте — метафора;

- Невзрачных — эпитет;

- Как дым, как туман, как солнце — сранвения.

Рассыпчатый (пристав.-суфф.), простодушный (сложение + суфф.), незначительный (пристав.), допушкинский (пристав.-суфф.), сверхсложный (пристав.), твердокаменный (сложение + суфф.), межпланетный (пристав.), кленовый (суфф), прифронтовой (пристав.-суфф.), антивоенный (пристав.), ледяной (суфф.), прескучный (суфф.), влюбчивый (суфф.), многотомный (сложение + суфф.), загородный (пристав.-суфф.).

- Есть другие планеты, где ветры певучие тише,

Где небо бледнее, травы тоньше и выше... (К. Бальмонт) - Мечта свободнее моя,

Яснее взор, наряд милее,

И косы мягкие чернее... (Е. Ростопчина) - Тот храбрее,

Кто добрее.

Тот сильнее,

Кто умнее. (Ю. Мориц) - А тебе от речи моей

Стали ночи светлее дней. (А. Ахматова)

Поэты используют простую сравнительную степень, потому что она выразительнее. В поэзии важно сохранить ритм строки. Составная степень чаще используется в деловом и научном стилях.

1. Правда чище ясного неба. 2. Скупой богач беднее щедрого бедняка. 3. Маленькое дело лучше большого безделья. 4. Утро вечера мудренее. 5. Простота хуже воровства. 6. Уговор дороже денег. 7. Эта притча короче носа птичья. 8. Хрен редьки не слаще. 9. Сыр калача белее, а мать мачехи милее.

| Составная форма сравнительной степени | Простая форма превосходной степени | Составная форма превосходной степени |

|---|---|---|

| Более бедный | Беднейший | Самый бедный |

| Более мудрёный | Мудренейший | Самый мудрёный |

| Более дорогой | Дражайший | Самый дорогой |

| Более сладкий | Сладчайший | Самый сладкий |

| Более милый | Милейший | Самый милый |

| Более чистый | Чистейший | Самый чистый |

| Более хороший | Лучший | Самый хороший |

| Более плохой | Худший | Самый плохой |

| Более короткий | Кратчайший | Самый короткий |

| Более милый | Милейший | Самый милый |

а) Ближе, строже, тоньше, краше, длиньше длиннее;

б) гибче, получше, звончее звонче, горше, младше;

в) более строже строгий, круче, менее длинный, старше;

г) самый высочайший высокий, точнейший, строжайший, самый верный;

д) менее важный, более огромный огромнее, самый тонкий, самый плохой.

Заголовок: Особенности прилагательных

Являются ли качественными прилагательными слова карий (кач.), гнедой (относит.), каурый (относит.), босой (кач.) и слепой (кач.)? Они (мест.) ведь не имеют форм степеней сравнения. Два последних (синоним) хотя бы образуют краткую форму, а у остальных (синоним) и такой формы нет. В то же время (нареч.) это прилагательные (повтор) качественные, потому что отнесение слова к какому-либо разряду происходит не только по грамматическим признакам, но и по их значению. В данном случае (нареч.) это цвет (в том числе лошадиная масть) и физиологические признаки человека.

Но (союз) есть у данных прилагательных (повтор) и ещё один очень важный признак: они являются непроизводными. А (союз) непроизводными (повтор) могут быть ТОЛЬКО качественные прилагательные. Относительные и притяжательные всегда произведены (форма слова) от других слов (вечерний (относит.) <— вечер, орлиный (прит.) <— орёл, птичий (прит.) <— птица, мамин (прит.) <— мама.).

| От качественных прилагательных могут образовываться прилагательные, наречия, существительные с помощью: | |

|---|---|

| приставки не- (однокоренные антонимы) | несчастливый, нелёгкий, некрасивый, небольшой. |

| приставки пре- в значении «очень» | преспокойный, премудрый, презабавный, превесёлый. |

| суффиксов с уменьшительно- ласкательным значением | добренький, миленький, скромненький, слабенький. |

| суффиксов со значением оттенка и степени качества | большущий, сероватый, розоватый |

| суффиксов -о/-е (наречия) | крайне, быстро, опасно, глубже. |

| суффиксов -ость-; -ев-; -от-и др. (отвлечённые существительные) | тишина, сухость, синева, краснота, крайность. |

| Способны иметь лексические связи | |

|---|---|

| входить в состав синонимического ряда | отважный, смелый, мрачная, тёмная, беспросветная, бесстрашный. |

| образовывать антонимическую пару | мудрый — глупый, узкий — широкий, весёлый — грустный. |

| Относительные прилагательные, обозначающие признак предмета через его отношение к: |

|

|---|---|

| предмету | фонетический, лошадиный, фарфоровый, посевной, медный, лингвистический, практический, парчовый, цитрусовый. |

| действию | сигнальный, строительный, беговой, отопленный, спальный. |

| месту | придорожный, дворовой, региональный, сельский, подвальный, городской, областной, внутриквартирный, загородный, надбровный. |

| времени | квартальный, позавчерашний, трёхнедельный, сезонный, полувековой, дневной |

| Начальная форма | Форма И. п. ед. ч. ж. р. | Форма Т. п. мн. ч. |

|---|---|---|

| (заяц) заячий⬜ | заячья | заячьими |

| (олень) олений⬜ | оленья | оленьими |

| (синица) синичий⬜ | синичья | синичьими |

| (рыба) рыбий⬜ | рыбья | рыбьими |

| (лягушка) лягушачий⬜ | лягушачья | лягушачьими |

| (акула) акулий⬜ | акулья | акульими |

| (бульдог) бульдожий⬜ | бульдожья | бульдожьими |

| (разбойник) разбойничий⬜ | разбойничья | разбойничьими |

| (пастух) пастуший⬜ | пастушья | пастушьими |

I. 1. Я ездил под Медынь к старому лесничему (сущ.), водившему меня на тетеревиный ток. (О. Волков) 2. И вот стал Мартын на прогалине, оборотясь с согнутою спиной к лесничьей (прил.) хате. (Н. Лесков) 3. Место для этого было избрано на большой луговине, где стояла лесничья (прил.) избушка. (Н. Лесков) 4. К нам вышел лесничий (сущ.), бородатый, тёмный мужик. (О. Ермаков)

II. Волчий (прит.) вой, ползучий (отн.) клевер, невезучий (кач.) человек, охотничий (отн.) сарай, трескучий (кач.) мороз, мельничий (прит.) дом, гончий (кач.) пёс, гремучий (кач.) поток, певчий (отн.) скворец, шипучий (кач.) напиток, синичий (прит.) писк, девичий (при.) смех, колючий (кач.) кустарник.

Прилагательные в форме единственного числа родительного падежа:

- Шипучий - шипучего;

- Синичий - синичьего;

- Девичий - девичьего;

- Колючий - колючего.

1. Лучших (каких) женщин-продавцов она награждала (награда) золотой (отн.) брошью (раздел. мягкий знак) в виде шмеля. (М. Перова) 2. Анна Петровна оделась в беличье (отн., раздел. мягкий знак) манто, нянька — в заячий (отн.) тулупчик. (С. Григорьев) 3. Алёшка своею развалистою, медвежьей (кач., раздел. мягкий знак) походкой (ходить) направлялся туда же. (В. Короленко) 4. Среди щитов объявлений (раздел. твер. знак) ищешь (I спр.) и не находишь (II спр.) театральной (отн.) афиши (1 скл., Р. п.). (В. Песков) 5. Письмо это передаст вам девушка, у которой золотая (кач.) душа и брильянтовое (кач.) сердце (сердец). (А. Писемский) 6. Хочется забраться (что сделать) куда-нибудь в глушь (3 скл., ж. р.), в медвежий (кач.) угол, не слышать ничего, не видеть, и хоть выспаться (что сделать) хорошенько. (В. Каверин) 7. Беличьи (прит., раздел. мягкий знак) следы веером, на ёлке — мордочка. (М. Пришвин) 8. Несколько театральным жестом Веткин показал (покажет) на Ваньку. (А. Макаренко) 9. Гордая тётя Вера и обе её дочери стояли с каменными (кач.) лицами. (С. Голицын)

Морфологический анализ:

- I. Гордая - прилагательное, обозначает признак предмета н.ф. - гордый. II. Пост. пр.: кач., непост. пр.: полн. форма, ед. ч., ж. р., И. п. III. Тётя (какая?) гордая.

Словообразовательный анализ:

- Развалистою <— развалить + истою, суффиксальный способ

- Выспаться <— вы + спать + ся, приставочно-суффиксальный способ

Манто - это женская верхняя одежда свободного кроя.

Синонимы к имени прилагательному театральный: Наигранный, показательный, напыщенный, аффектированный.

Сли́вовый (отн.), верны́ (кач.), ку́хонный (отн.), удо́бнее (кач.), краси́вее (кач.), споко́йнее (кач.), краси́вейший (кач.), украи́нский (отн.), языково́й (прит.) процесс, языко́вая (отн.) колбаса, мозаи́чный (отн.).

В слове верны ударение можно ставить и на первый слог.

- Земля — земляно́й; глина — гли́няный, песок — песча́ный; слюда — слюдяно́й, вода — водяно́й; толокно — толокня́ный, полотно — полотня́ный; серебро — сере́бряный, овёс — овся́ный; кровь — кровяно́й, волосы — волосяно́й; трава — травяно́й, стекло — стекля́ный.

- Лебедь — лебеди́ный; журавль — журавли́ный; лось — лоси́ный; лев — льви́ный; крыса — крыси́ный; пчела — пчели́ный; воробей — воробьи́ный.

- Редакция — редакцио́нный; станция — станцио́нный; радиация — редакцио́нный; коррупция — коррупцио́нный; авиация — авиацио́нный; традиция — традицио́нный; ревизия — ревизио́нный.

- Буква — бу́квенный, солома — соло́менный; чувство — чу́вственный, плазма — пла́зменный; тыква — ты́квенный, письмо — пи́сьменный; ведомство — ве́домственный; жизнь — жи́зненный; листва — ли́ственный; утро — у́тренний; невежество — неве́жественный; искусство — иску́сственный.

Истинный <— истина; картинный <— картина ; безвременный <— времени; пожизненный <— жизнь; глубинный <— глубина; глубокий; диковинный <— диковина; недюжинный <— дюжинный <— дюжина; вершинный <— вершина <— верх.

- Нефть —> нефтяной —> нефтяник

- торжество —> торжественный —> торжественность

- земля —> земляной —> земляника

- родство —> родственный —> родственница

- ветер —> ветреный —> ветреник

- искусство —> искусственный —> искусственность

- ремесло —> ремесленный —> ремесленник

- образ —> образный —> образность

- торф —> торфяной —> торфяник

- утро —> утренний —> утренник

Растёт в глиняном горшочке (словарное); неестественный для безветренного дня багряный закат; серебряные часики (часиков); юные помощники (чн/щн) лесничего (какого); производственные мощности (чн/щн) для изготовления полотняных и холщовых тентов; очаровательны (очаровательный, кратк.), хотя и безжизненны (безжизненный, кратк.) каменные изваяния; ржаные и овсяные поля; белокочанная (словарное) капуста; поля торжественны (торжественный, кратк.) и спокойны (спокойный, кратк.); ранняя юность.

| -к- | -ск- |

|---|---|

| Плотницкий, ткацкий, замоскворецкий, батрацкий, горняцкий, череповецкий, горняцкий, мужицкий, калмыцкий, ямщицкий | Туристский, матросский, соседский, пиратский, французский, казакский, кадетский, флотский, воронежский, январский, солдатский, техасский, шведский, петербургский |

Арбатские (на Арбате) переулки; египетские (в Египте) пирамиды; дерзкий (дерзок) ответ; адъютантские (адъютанты) обязанности; стрелецкий (стрельцы) бунт; Тунгусский метеорит; аптекарский огород; киргизские (киргизы) сказки; детские (дети) забавы; скользкий (скользок) подъём; альпинистское (альпинисты) снаряжение; гигантский (гиганты) вулкан; мерзкая (мерзок) привычка; азиатские (азиаты) страны; арзамасские (в Арзамасе) жители; юннатский (юннаты) кружок; зашёл в дворницкую; вязкая (вязок) почва; подойди к учительской.

Выделенные слова являются имена существительными. Способ образования - переход из одной части речи в другую (морфолого-синтаксический).

- Дворницкая (сущ.) <— дворницкая (прилаг.).

- Учительская (сущ.) <— учительская (прилаг.)

Светлолицый, узколобый, шестигранный, хитроумный, многоразовый, древнерусский, доброжелательный, двухэтажный, столетний, красноармеец.

- Дом в Ясной Поляне — яснополянский дом (1);

- вертолёт с одним винтом — одновинтовой вертолёт (1);

- инвентарь для сада и огорода — садово-огородный инвентарь (2);

- дорога, имеющая узкую колею — узкоколейная дорога (1);

- период весны и лета — весенне-летний период (2);

- побережье Белого моря — беломорское побережье (1);

- история, подобная правде — правдоподобная история (1);

- движение по левой стороне — левостороннее движение (1);

- тигр с зубами в виде сабли — саблезубый тигр (1);

- трасса для саней и бобслея — санно-бобслейная трасса (2);

- цех по литью стали — сталелитейный цех (1);

- служба поиска и спасения — поисково-спасательная служба (2);

- ветер, дующий с северо-запада — северо-западный ветер (4);

- белый мрамор с молочным оттенком — бело-молочный мрамор (3);

- район на Васильевском острове — васильевскоостровной район (1).

Словообразовательный анализ:

- Беломорское <— белый + о + морское, сложение основ с помощью соединительной гласной.

- Сталелитейный <— сталь + е + литейный, сложение основ с помощью соединительной гласной.

Числительные являются непополняемой категорией слов.

В то же время числительные отличаются самой большой словообразовательной активностью. В среднем от одного числительного, как указано в словообразовательном словаре А. Н. Тихонова, образуется 115,3 слова. Это словообразовательный потенциал, превышающий, например, потенциал существительного в 15 раз, глагола — в 5 раз. Самым «богатым» по количеству производимых от него слов является числительное два.

В связи с такой активностью числительного возникает необходимость разграничивать числительные и образованные от них слова, то есть те, которые в корне содержат значение количества.

Главная мысль: Числительные обладают высокой словообразовательной активностью. Важно различать числительные и слова, образованные от них.

Образование слов:

а) -к(а): десятка (сущ., суффиксальный способ);

ин(а): десятина (сущ., суффиксальный способ);

-ник: десятник (сущ., суффиксальный способ);

-ок: десяток (сущ., суффиксальный способ);

-ичн(ый): десятичный (прилаг., суффиксальный способ);

-лет-; -н(ий): десятилетний (прилаг., сложение основ).

б) у-; -и(ть): удесятерить (глагол, приставочно-суффиксальный способ);

в-; -ом: вдесятером (наречие, приставочно-суффиксальный способ).

Непополняемой — не способной увеличиваться в количестве.

Двоечник (сущ.), вчетвером (нареч.), утроить (гл.), пятерня (сущ.), восемнадцать (числит.), однополярный (прил.), трёхкомнатный (прил.), триста (числит.), шестичасовой (прил.), полтора (числит.), много (числит.), двойня (сущ.), семидневка (сущ.), всемеро (нареч.), тысячелистник (сущ.), в-четвёртых (нареч.), второй (числит.), восьмигранник (сущ.), пятачок (сущ.), двухтысячный (прил.), пятибалльный (прил.), двушка (сущ.), семицветик (сущ.), двадцатипятилетие (сущ.), шестерёнка (сущ.), сороконожка (сущ.), сотый (числит.), миллионер (сущ.), стовосьмидесятипятикилометровый (прил.).

- В последнем слове 5 корней.

- стовосьмидесятипятикилометровый.

- Непроизводные: один, первый, два, второй, оба, три, четыре, сорок, пять, сто, девять, миллион, пятый.

- Производные: одиннадцать, пятьдесят, восемьсот, двое, семеро, сороковой, тридцать, двенадцать, триста.

- Простые: двенадцать, сорок, восьмой, шестнадцатый, трехсотый, девяносто, семеро, пятидесятый, восемьсот.

- Составные:

пятидесятый; ста восьмидесяти шести; триста сорок девять, шесть десятых; одна тысячная;восемьсот; миллион сто тринадцать тысяч шестьсот.

- От пятидесяти до восьмидесяти

От пятисот до девятисот. - Употребление ь в числительных. Мягкий знак ставится в конце числительных от пяти до двадцати и тридцать. Числительное сорок пишется без мягкого знака. Мягкий знак пишется в середине числительных от пятидесяти до восьмидесяти; от пятисот до девятисот.

- В какой части схемы — левой или правой — находятся сложные имена числительные, у которых склоняются обе части?

И. п. пять, двадцать; семьдесят, шестьсот

Р. п. пяти, двадцати; семидесяти, шестисот

Д. п. пяти, двадцати; семидесяти, шестистам

В. п. пять, двадцать; семьдесят, шестьсот

Т. п. пятью, двадцатью; семьюдесятью, шестьюстами

П. п. о пяти, о двадцати; о семидесяти, о шестистах - В форме какого падежа мягкий знак употребляется не для обозначения мягкости, а как разделительный?

И. п.; Р. п.; Д. п.; В. п.; Т. п.; П. п.

шестью, семьюстами, восемьюдесятью, двадцатью

1. По семьдесят, по восемьдесят кулей накапывали, а в это лето посажено было не меньше, чем всегда. (В. Распутин) 2. Тогда ей было шестнадцать лет, а ему — двадцать пять. (В. Катаев) 3. Собрав шесть рот и полтора эскадрона с пятнадцатью пулемётами, Кутепов от Зимнего дворца двинулся по запруженному Невскому. (А. Алексеев) 4. Опускаться на глубину семьсот пятьдесят — тысячу метров можно только в особой стальной гондоле. (А. Беляев) 5. За ним, переваливаясь, двигаются овальные тени: одна, три, десять, пятнадцать, пятьдесят. (Л. Саксон) 6. После того как пробьёт двенадцать, будет считаться уже следующий день. (А. Маринина) 7. Участвуют (глаг.) двадцать семь гонщиков (числ. и сущ.) с заездом на десять вёрст. (М. Щукин)

- Название: «Созвездие Орион»

Созвездие Орион — одно из 15 (К.) созвездий, расположенных на экваторе. Его можно наблюдать со всех уголков земного шара. Одно из наиболее узнаваемых в ночном небе, это созвездие является двадцать шестым (П.) по размеру. Оно занимает площадь в 594 (К.) квадратных градуса. Его видно с Земли в зимний период (с конца ноября по февраль). История созвездия Орион началась с открытия египетского математика Птолемея, в захваченной римлянами Александрии, во втором (П.) веке. Учёный занёс созвездие в существующий на то время список из 48 (К.) созвездий.

- Функциональная разновидность языка: Научный стиль

- Функционально-смысловой тип речи: Повествование с элементами описания

- Числительные в тексте использованы для точного указания количественных характеристик

- сорокатысячный тираж; 40-тысячный тираж

- пятимиллионное население; 5-миллионное население

- стодвадцатипятимиллиардный проект; 125-миллиардный проект

- двенадцатикратный чемпион; 12-кратный чемпион

- двухкомнатная квартира; 2-комнатная квартира

- двадцатипятиметровый отрез; 25-метровый отрез

- трехкомнатная квартира; 3-комнатная квартира

- Два (К.) велосипедиста одновременно отправляются в стовосьмидесятикилометровый 180-километровый (К.) пробег. Первый (П,) едет со скоростью на пятнадцать 15 (К.) км/ч большей, чем второй (П.), и прибывает к финишу на четыре 4 (К.) часа раньше второго (П.).

Найдите скорость велосипедиста, пришедшего к финишу первым (П.). - Какой вариант оформления задачи более информативен — с использованием цифровой записи или словесной?

Нужно для шестого класса; обогнал на семидесятом круге; находится в двадцать пятом томе; стояли у триста сорок четвёртой квартиры; будет ждать на шестьсот пятьдесят втором километре; родился в тысяча девятьсот шестьдесят третьем году; не справился с триста сорок пятым заданием; издано не ранее двухтысячного года; подготовили к триста сорок шестому сезону; датируется восемьсот пятидесятым годом; подарок для шестимиллионного пассажира; до две тысячи шестнадцатого года не использовали.

1. В девяноста семи (Ц.) верстах от Саратова, на реке Медведице, лежала (лечь) крепость Петровская. 2. Ей тридцать пять (Ц.), выглядит (II спр.) она на двадцать три (Ц.), а хочет (I спр.) выглядеть на семнадцать Ц.). 3. Больше шестисот (Ц.) километров! Двенадцать (Ц.) часов поездом! 4. Из Москвы отбыли в двух (Ц.) каретах. Каждая запряжена шестёркой лошадей. Путь от Москвы до Харькова, а это восемьсот (Ц.) вёрст, был проделан за четверо (Ц.) суток. 5. Общее количество примесей в нём должно составлять не более пятисотых грамма (Д.) на тонну. 6. Три пятых (Д.) строителей «Ростсельмаша» составляли в ту пору юноши и девушки до двадцати трёх (Ц.) лет. 7. Было их двое (С.), оба (С.) с чёрными бородами.

- Слово с количественным значением, не являющееся именем числительным: шестёрка.

- Шестерка <— шесть + ёр + ка, суффиксальный способ

1. В этом хранилище обнаружили более 275 двухсот семидесяти пяти костяных фигурок 2. До 47100 сорока семи тысяч ста рублей доходили цены за серебряный сервиз на аукционе. 3. Длина пути приближалась к 3754 трём тысячам семистам пятидесяти четырём километрам. 4. Во время путешествия мы познакомились с 7 семью древнерусскими городами, 16 шестнадцатью пятиглавыми соборами, 22 двадцатью двумя многоярусными колокольнями и с 200 двумястами старинными рукописями. 5. Сведения о 567 пятистах шестидесяти семи плодово-ягодных саженцах отсутствовали. 6. Было решено к 450 четырёмстам пятидесяти учебникам добавить ещё не менее 800 восьмисот научно-популярных книг. 7. Из 396 трёхсот девяноста шести участников конкурса в финал прошло не более 150 ста пятидесяти человек.

1. Оставалось пройти не более полутора километров. 2. Без полутораста рублей здесь не обойтись. 3. На обоих берегах реки росли ивы. 4. Добавив к четырём пятым одну пятую, получим единицу. 5. Трудности возникли у обеих сторон. 6. Перед обоими гостямти9стояли чашки с кофе. 7. Провели анализ обеих кислот. 8. Мы наблюдали за двумя медвежатами и двумя волчатами.

- Очки,

девушка, зайчата,тетрадь,бусы, сын,дочь,нож, ножницы, лектор,птица,ткачиха, мужчина,туфли, победитель,конь, джинсы. - Двое очков, двое зайчат, двое сыновей, двое ножниц, двое лекторов, двое мужчин, двое победителей, двое джинсов.

Африка — второй по величине после Евразии материк земного шара. До XIX века Евразия и Африка составляли единый массив суши. В 1869 году через узкий перешеек был прорыт Суэцкий канал, и полоса воды шириной от 120 до 318 метров окончательно разъединила материки и части света.

Экватор пересекает Африку примерно посередине, однако северная её часть в два раза протяжённее с запада на восток, чем южная, поэтому большая часть континента находится в Северном полушарии...

Прибрежные низменности в Африке довольно редки. Берега её обрывисты и высоки... По мере удаления от берега высота местности быстро увеличивается до 500 метров и более...

Африка — самый жаркий континент. На нём расположена величаишая в мире пустыня Сахара, на севере которой, в Ливии, была зарегистрирована самая высокая температура на планете — 57,8° С.

Функциональная разновидность языка: научно-популярный.

Назывной план текста:

- Второй по величине материк.

- Экватор и части Африки.

- Прибрежные низменности и высоты материка.

- Самый жаркий континент.

Имена числительные по группам:

а) Порядковые: второй, до восемнадцатого, в тысяча восемьсот шестьдесят девятом.

б) Количественные: от ста двадцати, до трёхсот восемнадцати, два, до пятисот

Я не выписал пятьдесят целых восемь десятых (разряд - дробное числительное).

- В пенале лежали два ножа и трое ножниц.

- Это произошло в одна тысяча девятьсот пятидесятом году.

- Я увлёкся обеими книгами.

- В 250-тысячном городе случайно встретиться нелегко.

- С последними двумястами рублями я так и не расстался.

- На собрании присутствовали все сотрудники отдела: четыре чертёжницы и пятеро конструкторов.

- О пятистах шестидесяти семи дорожных знаках было забыто.

- Восьмисотсемидесятимиллионный кредит был получен вовремя.

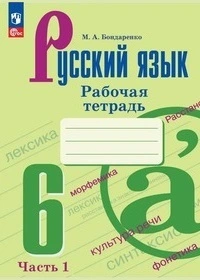

- Утренний дождь всегда бывает неожиданным. Его никто не ждёт, даже если долго стояла жара. Он приходит с грозой откуда-то из-за леса. Его несёт длинная ровная и удивительно чёрная туча. (Ю. Куранов)

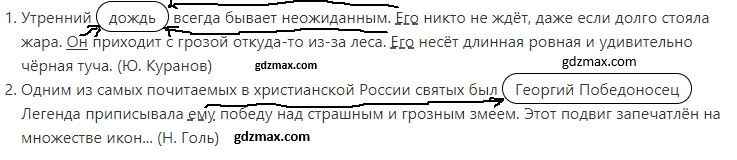

- Одним из самых почитаемых в христианской России святых был Георгий Победоносец Легенда приписывала ему победу над страшным и грозным змеем. Этот подвиг запечатлён на множестве икон... (Н. Голь)

| Лицо | Ед. число | Мн. число |

|---|---|---|

| 1-е | Мне (Д. п.), за мною (Т. п.), передо мной (Т. п.), я (И. п.), ко мне (Д. п.). | У нас (Р. п.), нам (Д. п.), мы (И. п.), на нас (В. п.). |

| 2-е | Тебе (Д. п.), ты (И. п.), от тебя (Р. п.), с тобою (Т. п.), без тебя (Р. п.). | У вас (Р. п.), вам (Д. п.), за вами нам (Т. п.). |

| 3-е | От него (Р. п.), он (И. п.), у ней (Р. п.), с него (Р. п.), оно (И. п.), на нём (П. п.), она (И. п.), им (Т. п.), он (И. п.), на неё (В. п.), его нам (Р. п.). | Без них (Р. п.), с ними (Т. п.), они (И. п.). |

1. Не тебе бы говорить, да не мне бы слушать. 2. Ты от него на пядень, а он от тебя на сажень. 3. Какова Устинья, такова у ней ботвинья. 4. У нас да у вас поросёнок увяз. 5. Красно врёшь: за мною грош. 6. И вам хорошо, и нам сытно. 7. Горе с тобою, беда без тебя. 8. С него взятки гладки. 9. Стань передо мной, как лист перед травой! 10. Без них горе, а с ними вдвое. 11. Я от горя, а оно ко мне вдвое. 12. Каков Пахом, такова и шапка на нём. 13. Она им не надышится. Он на неё не наглядится. 14. Не мы на детей походим, а они на нас. 15. То-то невзначай, за вами примечай! 16. Его сюда калачом не заманишь.

- Слова с орфограммой "Мягкий знак после шипящих": врёшь (гл., 2 л., ед. ч.), заманишь (гл., 2 л., ед. ч.), грош (суш., 2 скл.)

Название: «Имя для мальчика».

Когда я родился, бабушка хотела, чтобы меня назвали Алёшей. Но это было никак нельзя. Мама и отец решили, что я буду Александром. И я стал Сашей.

Но бабушка, если мы были одни, часто называла меня Аликом. Алик ведь может быть и Александром, и Алексеем — одинаково...

И в летнем лагере меня стали звать Алькой. Услышали, как бабушка, когда она приезжала на родительский день, называла меня так, и многие это подхватили. Может, потому, что и без меня в отряде было восемь Саш, Сань и Шуриков.

Я не спорил. Мне и самому это нравилось.

Пересказ от третьего лица:

Когда мальчик родился, бабушка хотела, чтобы его назвали Алёшей. Но это было никак нельзя. Мама и отец решили, что он будет Александром. И мальчик стал Сашей.

Но бабушка, если они были одни, часто называла его Аликом. Алик ведь может быть и Александром, и Алексеем — одинаково...

И в летнем лагере его стали звать Алькой. Услышали, как бабушка, когда она приезжала на родительский день, называла его так, и многие это подхватили. Может, потому, что и без него в отряде было восемь Саш, Сань и Шуриков.

Он не спорил. Ему и самому это нравилось.

- К празднику ребята подготовили подарки. Все были подарками довольны.

- Сигнал подали с помощью флага. Флаг был хорошо виден издалека.

- Во всех помещениях были отремонтированы двери. Теперь помещения были полностью готовы к встрече школьников.

- Подруга потеряла мою книгу. Всё время с подругой что-нибудь да случается!

- С дерева доносилось чьё-то пение. От дерева можно было ожидать таких сюрпризов.

- Узоры были придуманы самими искусными кружевницами. Узоры всем понравились.

1. И в гости не ездит, и к себе (Д. п.) не зовёт. 2. Нет лучше шутки, как над собою (Т. п.). 3. Человек не для себя (Р. п.) родится. 4. Людей не осуждай, а за собой (Т. п.) примечай! 5. Не искал бы в селе, а искал бы в себе (П. п.). 6. Других не суди, на себя (В. п.) погляди! (Пословицы)

В третьем предложении есть подлежащее «человек».

В пословицах отсутствует подлежащее, потому что их цель — передать общую истину, применимое ко всем. Это особенность жанра фольклора.

- Данные слова связывает корень себ-.

- Себялюбец , себялюбивый, себестоимость , отсебятина, себялюбие.

- Слова, которые свидетельствуют, что в качестве соединительных гласных в сложных словах могут выступать не только гласные -о- и -е-: себялюбец, себялюбивый, себялюбие.

- Слово, имеющее значение «слова или поступки, сказанные от себя или предпринятые самовольно», и его словообразовательный анализ:

Отсебятина <— от- + себя + -ятина, приставочно-суффиксальный способ. - Кислятина, тухлятина, курятина, медвежатина, крольчатина. Суффиксальный способ образования.

- Он держал себя в руках, только был изжелта-бледен. (Д. Рубина)

- Я стал человеком, который уже не владеет собой. (М. Булгаков)

- Ты слишком много берёшь на себя. (Д. Гранин)

- Одно время я даже вбил себе в голову, что я влюблён в Марию Карловну. (А. Бенуа)

- Но тут я уже немного пришёл в себя. (М. Булгаков)

- Найдя пятак, Петя был вне себя от восторга. (В. Катаев)

- Самое страшное, когда человек перестаёт быть самим собой. (А. Алексин)

- Сейчас каждая мелочь выводит из себя. (Ю. Домбровский)

Эти фразеологические обороты характерны для разговорной речи.

| Кем тебе приходится Игорь Ильич? | Соседка поинтересовалась, кем мне приходился Игорь Ильич. |

| Какое лекарство вы принимали на прошлой неделе? | Врач уточнил, какое лекарство я принимал на прошлой неделе. |

| Чья сегодня очередь гулять с собакой? | Мы так и не смогли выяснить, чья сегодня очередь гулять с собакой. |

| Сколько деревьев вы сможете посадить за день? | Сотрудник питомника спросил у студентов, сколько деревьев они смогут посадить за день |

| Чем ты будешь заниматься в каникулы? | Тренеру было любопытно, чем я буду заниматься в каникулы. |

| Каков прогноз погоды на ближайшую неделю? | Синоптиков попросили уточнить, каков прогноз погоды на ближайшую неделю. |

- Надеемся, что (союз) он сможет достойно пройти это испытание.

- Выясните у претендента, что он (отн. мест.) прочитал за последний месяц.

- Мы так и не узнали, что (отн. мест.) скрывается за этим молчанием.

- Я сомневаюсь, что (союз) такой вариант устроит наших заказчиков.

- Считается, что (союз) Сочи стал курортом в начале XX века.

- Трудно было понять, что (отн. мест.) его так встревожило.

- Некоторые строфы он (личн.) повторял по несколько раз, стараясь запомнить те (указат.) места, которые (относит.) ему (личн.) особенно нравились. (Я. Ларри)

- Она (личн.) устремила на меня (личн.) глаза, в которых (относит.) изображалось нечто (неопред.) странное: какая-то (неопред.) робость, недоумение. (В. Нарежный)

- И некто (неопред.), выдвинувшийся из тьмы, грубым образом вырвал у меня (личн.) бутылку из рук. (В. Алексеев)

- Ты хоть к кому-нибудь (неопред.) что-нибудь (неопред.) чувствуешь? Хоть к кому-нибудь (неопред.) из людей хоть какое-то (неопред.) тепло? (А. Найман)

- Да и кое с кем (неопред.) из пришедших что-то (неопред.) тоже не получается... (В. Некрасов)

- кто: некто (неопред.), кто-то (неопред.), кто-нибудь (неопред.), никто (отриц.), кое-кто (неопред.), кто-либо (неопред.)

- что: нечто (неопред.), что-то (неопред.), что-нибудь (неопред.), ничто (отриц.), кое-что (неопред.), что-либо (неопред.).

- чей: кое-чей (неопред.), чей-нибудь (неопред.), ничей (отриц.), чей-то (неопред.), чей-либо (неопред.).

Предложения:

- В комнате ни у кого не оказалось ключа от двери.

- Мне нужно спросить кое у кого о завтрашней встрече.

- Мы встретились кое с кем на прогулке в парке

- Не стыдно молчать, коли нечего сказать.

- Остёр меч, да некого сечь.

- Есть о чём тужить, как не с кем рожь молотить.

- И не в чем идти, и никто не зовёт.

- Хорошо тому жить, кому не о чем тужить.

- За всё браться - ничего не сделать.

- Съешь и ржаного, коли нет никакого.

- Поневоле заяц бежит, когда лететь не на чем.

- Худого человека ничем не уважишь.

- Бился, колотился и ни до чего не добился.

- Нечем хвалиться, как всё из рук валится.

- За ничто ничего не купишь.

- Кто умеет беситься, тому ни с кем не ужиться.

- Никакое худо до добра не доведёт.

Активное использование отрицательных местоимений характерно для разговорной речи.

- Теперь мы могли спокойно продвигаться вперёд, не боясь ошибиться в направлении (Р. п.) движения. В наши (притяж.) планы входило добраться (что сделать) до ночлега к семи утра.

- Таких необычных бабочек мне ещё не приходилось встречать. Мою (притяж.) радость ни с чем нельзя было сравнить!

- Работа была трудной, но очень важной. Закончить её (личн.) нужно было как можно скорее, поэтому свободного времени (Р. п.) у сотрудников, участвовавших в разработках (приставка перед звонкой), не оставалось совершенно. Они (личн.) уже давно привыкли (словарное) жертвовать своими интересами для общего дела.

| Личные местоимения | Притяжательные местоимения |

|---|---|

| 2, 3, 6 | 1, 4, 5 |

- Бежал отсюда сам Наполеон, покрылся снегом путь его бесславный...

- Седьмые сутки дождь не умолкает. И некому его (местоим.) остановить.

- Птичьи гнёзда ищу, раздвигаю ивняк. Сам не знаю, зачем их (местоим.) ищу.

- Но я нарушил их уединенье, когда однажды шлялся по деревне...

- Уже деревня вся в тени. В тени сады её (местоим.) и крыши.

- Вот так поэзия, она звенит — её не остановишь!

Словообразовательный анализ:

- Некому <— не + кому, приставочный способ.

Заголовок: Встреча Даля и Пушкина

19 (поряд.) сентября 1833 (поряд.) года Даль и Пушкин ехали из Оренбурга в Бердскую слободу.

Пушкина привела сюда работа над «Историей Пугачёва». Даля ещё ранее, весною того (указат.) же года, забросила (забросить) переменчивая его (притяж.) судьба...

Далю за тридцать (колич.): по представлениям (слов.) того времени, он человек немолодой (синоним пожилой). Перед отъездом в Оренбург он (личн.) женился. Отныне он (личн.) будет жить более оседло: за двадцать пять (колич.) лет чиновничьей службы сменит всего три (колич.) города.

Семь (колич.) вёрст до Бердской слободы — недолгий путь. Кибитка катится (что делает) резво.

(1) Пушкин оживлён, весел, разговорчив. (2) Его (личн.) будоражит (II спр.) тысячевёрстное путешествие осень будоражит (II спр.). (3) Настаёт его (притяж.) пора — он (личн.) чувствует. (4) Сердце (сердец) у него (личн.) колотится (что делает) порывисто, чуть-чуть кружится (что делает) голова, немеют кончики пальцев. Ощущения обострены: приложит ухо к земле — услышит, как трава растёт (раст/рос/ращ).

Языковые средства

- 1-2: его (местоимение);

- 2-3: его (местоимение);

- 3-4: у него (местоимение).

(1) Подобно мощным насосным установкам, пользуясь тончайшей «водопроводной системой» корней, перекачивают кактусы воду (вместе с растворёнными в ней (личн.) питательными веществами) из недр в свои (притяж.) зелёные резервуары. (2) По нескольку тонн такого (указат.) благодатного питательного раствора нередко накапливают они (личн.) в гигантских канделябрах стеблей. (3) Такой (указат.) солидный запас даёт возможность кактусу жить «припеваючи», даже когда всё (опред.) живое вокруг засохло. (4) Недаром же его (личн.) зовут зелёным верблюдом.

- Главная мысль: Кактусы способны накапливать большое количество воды, это позволяет им выживать в условиях засухи.

- Функциональная разновидность текста: публицистический стиль.

- Средства выразительности: 1 - сравнение; 2 - метафора.

- Номера предложений, средством связи между которыми являются указательные местоимения: 1-2, 2-3.

- Мы (личное) и сами с усами.

- Не всё коту масленица, будет и великий пост.

- Мал язык, да всем телом владеет.

- Дуй во всю ивановскую.

- На всякого мудреца довольно простоты.

- Всякий дом хозяином держится.

- Не ищи правды в других, коли её (личное) в тебе (личное) нет.

- Вору потакать — что самому воровать.

- Вся семья вместе, так и душа на месте.

- У каждого свой (притяж.) царь в голове.

Вывод: Определительные местоимения часто используются в пословицах для обобщения, усиления смысла. Они могут заменять имя прилагательное.

- Школьники проводили свободное время без какой-либо для себя пользы.

- Сосед привёз Тимми на выставку собак со всеми его медалями.

- Ни о каком вмешательстве со стороны речи не шло.

- В открытое окно влетело насекомое, окно пришлось сразу захлопнуть.

- В цирке ребята встретили дедушку с его внуками.

- Ирина сестра поступила в институт, когда Ирине было восемь лет.

- Молодёжь активно включилась в волонтёрское движение. Они всегда были рады прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.

Все движутся, но каждый идёт, куда ему надо. Толкают друг друга, обгоняют, останавливают, пересекают один другому дорогу, встречаются лицом к лицу. Ищут дорогу, кружат, попадают не туда, возвращаются на прежнее место.

Перекликаются, спрашивают совета, торгуются, спорят, ссорятся. Купцы нахваливают товар... Бойкие лоточники сыплют прибаутками. Цыганки хватают проходящих за руку...

Здесь всё есть — покупай что хочешь!.. Из села Богородского — рукавицы кожаные, привозят на ярмарку сразу полмиллиона пар. Приказчики заученно наматывают куски ткани на деревянный аршин... Катаются по прилавкам красные шары сыров. Выстроились сахарные головы, обёрнутые в синие бумажные мундиры.

- Схема первого предложения второго абзаца

[=,=,=,=,=] - Выражение является эпитетом, потому что это образное описание упаковки сахара.

- В первом абзаце 11 глаголов. Найти их можете на предыдущей странице (они подчеркнуты). Движутся 1, идет 2, толкают 3, обгоняют 4, останавливают 5, пересекают 6, встречаются 7, ищут 8, кружат 9, попадают 10, возвращаются 11.

- У всех глаголов несовершенный вид и настоящее время.

- Выстроились, совершенный вид, прошедшее время.

- б) запечатлена картина происходящего одновременно, то есть представлено описание.

Функционально-смысловой тип речи — описание.

- Прошедшее время несовершенного вида не двигает событий. Оно описательно и изобразительно. Само по себе оно не определяет последовательности действий в прошлом, а размещает их все в одной плоскости, изображая и воспроизводя их.

- На основании этого высказывания можно сделать вывод, что глаголы несовершенного вида чаще используются для описания, а глаголы совершенного вида — для повествования.

| Повествование (глаголы СВ) | Описание (глаголы НСВ) |

|---|---|

| Евсей взобрался на козлы. Ямщик, наскучивший долгим ожиданием, как будто ожил; он прижал шапку, поправился на месте и поднял вожжи; лошади тронулись сначала лёгкой рысью. Он хлестнул пристяжных разом одну за другой, они скакнули, вытянулись, и тройка ринулась по дороге в лес. Толпа провожавших осталась в облаке пыли безмолвна и неподвижна, пока повозка не скрылась совсем из глаз. | Между деревьями пестрели цветы, бежали в разные стороны дорожки, далее тихо плескалось в берега озеро, облитое к одной стороне золотыми лучами утреннего солнца и гладкое, как зеркало; с другой — тёмно-синее, как небо, которое отражалось в нём, и едва подёрнутое зыбью. А там нивы с волнующимися, разноцветными хлебами шли амфитеатром и примыкали к тёмному лесу. |

Нельзя не засмотреться на Ивана Сергеевича, когда он приходит в свою библиотеку и, медленно двигаясь (дееприч.) вдоль книжных стеллажей, по-хозяйски, неторопливо и с каким-то особым трепетом осматривает стоящие на них старинные издания. Внимательно вглядывается он в знакомые корешки книг, осторожно вынимает свою очередную собеседницу, неспешно продвигается к стоящему у камина вольтеровскому креслу и, удобно устроившись (дееприч.) в нём, читает, читает, читает...

- Глаголы подчеркнуты двойной чертой.

- Недоспать <— спать;

проиграть <— играть;

распеленать <— пеленать;

приучить <— учить;

зазубрить <— зубрить. - Пустовать <— пустой;

сплетничать <— сплетня;

глянцевать <— глянцевый;

гладить <— гладь;

знакомить <— знакомый;

величать <— великий. - Отоспаться <— спать;

засидеться <— сидеть;

удесятерить <— десять;

проиграться <— играть;

выпрямить <— прямой;

потрескивать <— треск.

- Не силой борются (I спр.), а уменьем.

- Чего хочешь (I спр.), того и просишь (II спр.).

- Сеют (I спр.) — плачут (I спр.), молотят (II спр.) — скачут (I спр.).

- Правда глаза колет (I спр.).

- На ловца и зверь бежит (Р.).

- И хочется (Р.), и колется (I спр.), и матушка не велит.

- В городе не пашут (I спр.), да калачи едят (II спр.).

- Теперь у самих нет; а съедим (Р.), так и вам дадим (I спр.).

- Мягко стелют (1 спр.), да жёстко (жесть) спать (II спр.).

- расти — непереходный;

- ехать — непереходный;

- любить (кого? что?) родителей, переходный;

- звать (кого? что?) подругу, переходный;

- завидовать — непереходный;

- сомневаться — непереходный;

- дразнить (кого? что?) собаку, переходный;

- плакать — непереходный;

- купить (кого? что?) машину, переходный;

- нарядить (кого? что?) куклу, переходный;

- убежать — непереходный;

- мучить (кого? что?) питомца, переходный;

- судить (кого? что?) знакомого, переходный.

| Действие реально совершается/ совершалось/ совершится | Действие может совершиться при определённом условии | Действие только предлагается (рекомендуется) выполнить |

|---|---|---|

| изъявительное | условное | повелительное |

| Сказал Бросил Глянул Улыбнулся Проглотил Встретил Сказал |

Знал бы Постарался бы |

Возьму Берите Не горюйте Догоните Знаешь |

- Время глаголов в первой графе: прошедшее.

- В первой графе больше всего глаголов, потому что тип текста повествовательный.

Что ты найдёшь (повелит.) в Петербурге?.. Злых людей везде много, а добрых не скоро найдёшь (изъявит., буд. вр.). А почёт — что в деревне, что в столице — всё тот же почёт. Как не увидишь (изъявит, буд. вр.) петербургского житья, так и покажется (изъявит, буд. вр.) тебе, живучи здесь, что ты первый в мире... Ты (местоим.) же воспитан (крат, прил.), и ловок (крат, прил.), и хорош. Мне бы, старухе, только оставалось (условн.) радоваться, глядя на тебя. Женился бы (условн.), послал бы (условн.) бог тебе деточек, а я бы нянчила (условн.) их — и жил бы (условн.) без горя, без забот, и прожил бы (условн.) век свой мирно, тихо, никому бы не позавидовал (условн.); а там, может, и помянешь (изъявит., буд. вр.) слова мои... (И. Гончаров) Выпишите 2 переходных глагола: послал, нянчила.

- Переходные глаголы: послал, нянчила, увидишь, найдёшь.

- Повелительное наклонение: раскройте, подчеркните, определите, обведите, прочитайте, вставьте, укажите.

| Формы 1-го лица изъяв. накл. | Формы 2-го лица пов. накл. ед. ч. | Формы 2-го лица пов. накл. мн. ч. |

|---|---|---|

| исправлюсь, исправимся (II спр.) | исправься | исправьтесь |

| разрежу, разрежем (I спр.) | разрежь | разрежьте |

| покрашу, покрасим (II спр.) | покрась | покрасьте |

| познакомплюсь, познакомимся (II спр.) | познакомься | познакомьтесь |

| обазначу, обазначим (II спр.) | обозначь | обозначьте |

| присяду, присядем (I спр.) | присядь | присядьте |

- Лечь:

ляжь— ляг; - ехать, ездить:

ехай—едь— езжай — поезжай; - положить: положи —

положь; - класть: клади —

поклади; - бежать:

бежите— бегите; - лезть: лазь — лезь — лазай;

- не трогать:

не троньте—не трожьте— не трогайте; - потрепать: потрепли —

потрепай; - мазать:

мазайте— мажьте; - выйти — выйди —

выйдь; - показать: покажи —

покажь; - пойти: пойдём —

пошли.

Учительница сказала: «Положи книгу на полку, пожалуйста».

- Группа 1 (форма 2-го лица): 2, 5.

- Группа 2 (форма 3-го лица): 3, 4, 7.

- Группа 3 (форма 1-го лица): 1, 6, 8.

1. Споёмте-ка лучше, девчонки! 2. Посмотри-ка, брат Кудряш, кто это там так руками размахивает? 3. А что смеются — так пускай смеются. 4. Да сбудется всё задуманное тобою, княже! 5. Приезжайте завтра утром навестить меня. 6. Пойдёмте лучше гулять; вечер тёплый, луна сияет. 7. Пускай откажет — я тебя на другое место сведу. 8. Сядемте, дело серьёзное, надо сесть. 9. А поворотись-ка, сын! Экой ты смешной какой!

- Номера предложений с обращениями: 1, 2, 4, 9.

- Для разговорной речи характерно использование предложений, входящих в задание.

— Теперь благослови (2 л., ед. ч.), мать, детей своих! — сказал Бульба, — моли (2 л., ед. ч.) Бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда честь лыцарскую, чтобы стояли всегда за веру Христову, а не то пусть лучше пропадут (3 л., мн. ч.), чтобы и духу их не было на свете! Подойдите (2 л., мн. ч.), дети, к матери: молитва материнская и на воде и на земле спасает!

Мать, слабая как мать, обняла их, вынула две небольшие иконы, надела им, рыдая, на шею.

— Пусть хранит (3 л., ед. ч.) вас... Божья Матерь... не забывайте (2 л., мн. ч.), сынки, мать вашу... пришлите (2 л., мн. ч.) хоть весточку о себе... — далее она не могла говорить.

— Ну, пойдём (1 л., мн. ч.), дети! — сказал Бульба.

- «Не с глаголами»: не было, не забывайте, не могла. «Не» с глаголами пишется раздельно, если слово употребляется без «не».

- «Не с прилагательными»: небольшие. Слитно, потому что можно подобрать синоним «маленькие».

- Скорее раскидывайте шатры, стелите ковры и готовьте ужин. (Л. Гнедич)

- Что-то вы мягко стелете, Сергей Иванович. С чего бы это? (Л. Разумовская)

- Если вы не откликнетесь и на это письмо, то я поеду вас отыскивать. (Н. Успенский)

- Прошу вас, откликнитесь и пришлите свои отзывы на это безобразие. (Л. Петрушевская)

- Крикните ему, чтобы он вернулся, — сказал он Кабри. — Попроси́те Тапегу приказать ему вернуться! (Н. Чуковский)

- Если вы ещё раз крикнете, вы не выйдете из этой каюты. (А. Беляев)

- Выйдите на улицу с микрофоном и спросите у прохожих, что они думают о вас. (М. Захаров)

- И если вы её попроси́те, она споёт вам «Под солнцем Прованса» на свою собственную музыку. (Л. Лопато)

- Вас тут четыреста, всю бороду мне вытрете... (И. Вольное)

- Вот вам платок... Вытрите слёзы... (А. Федотов)

- Если вы вздумаете подойти к дереву ближе, то подни́мете всю стаю, усевшуюся на ночёвку. (С. Аксаков)

- Да подними́те вы голову, гляньте на небо! (М. Шагинян)

а) 2, 6; б) 5, 10; в) 1, 7; г) 4, 9; д) 3, 8.

Название: Вечер в дороге.

Смеркается. В воздухе посвежело; из окон потягивает сыростью. Вечерние виды безмолвно проносятся мимо и всё больше и больше застилаются синеватым туманом. Леса и деревни, голые поля и овраги мутно сменяются одни другими, и чем дальше, тем гуще и бессвязнее становятся их и без того неясные очертания. В вагоне разговоры сделались оживлённее, в одном конце уже затянули песню.

Глаголы из предложений с одним главным членом — сказуемым:

- Смеркается (изъяв. накл., наст, вр., ед. ч., ср. р.);

- посвежело (изъяв. накл., пр. вр., ед. ч., ср. р.)

- потягивает (изъяв. накл., наст, вр., ед. ч., ср. р.);

- затянули (изъяв. накл., пр. вр., мн. ч.);

Три группы глаголов:

а) затянули;

б) смеркается, посвежело;

в) потягивает.

- Знобило (безл., изъяв. накл., пр. вр., ед. ч., ср. р.), побаливала голова, а главное, не хотелось (безл., изъяв. накл., пр. вр., ед. ч., ср. р.) вставать с постели. (Б. Ефимов).

- Ушёл он от неё, когда уже светало (безл., изъяв. накл., пр. вр., ед. ч., ср. р.). (Г. Бакланов)

- Ночью, Варя, не спится (безл., изъяв. накл., наст. вр., ед. ч., ср. р.) мне, всё мерещится шёпот какой-то. (А. Островский)

- К любым, даже внешне незначительным словам его следует (безл., изъяв. накл., наст. вр., ед. ч., ср. р.) относиться с особым вниманием. (С. Чесноков)

- Не дремалось (безл., изъяв. накл., пр. вр., ед. ч., ср. р.), но что-то творилось (безл., изъяв. накл., пр. вр., ед. ч., ср. р.) вокруг, кто-то был в скиту, ходил неслышно... (А. Рыбаков)

- Вечереет (безл., изъяв. накл., наст. вр., ед. ч., ср. р.), воздух становится густым, огни на ёлке разгораются ярче. (Л. Матвеева)

- И ему подумалось (безл., изъяв. накл., пр. вр., ед. ч., ср. р.), что поёт она правильно. (Ю. Нагибин)

- За окном вьюжило (безл., изъяв. накл., пр. вр., ед. ч., ср. р.), надвигались ранние зимние сумерки. (3. Воскресенская)

- Ей ведь не сидится (безл., изъяв. накл., наст. вр., ед. ч., ср. р.), не лежится (безл., изъяв. накл., наст. вр., ед. ч., ср. р.), и сон её не берёт!.. (В. Астафьев)

- Первая схема - 6. Вторая схема - 5.

- Я отставной лейтенант нашего флота; мне грезилось море, наша эскадра и корвет. (А. Чехов)

- Мне грезилось (безл.), что где-то далеко между деревьями мелькает огонь. (В. Арсеньев)

- Меня лихорадит (безл.) в его присутствии. (Ю. Олеша)

- Это решение уже несколько дней лихорадит весь завод.

- Блеснёт ясный денёк, другой, и снова запорошит (безл.), завьюжит (безл.). {Артём Весёлый)

- И завтра снег бесшумный и отвесный запорошит исчерченный каток. (В. Набоков)

- Вся столица спит давно, ночь пути завьюжила... (Ю. Инге)

- Словообразовательный анализ:

Бесшумный <— бес- + шумный, приставочный способ - Схема предложения 7: [- =], [- =].

- Морфологический анализ слова блеснет:

I. Обозначает действие, н.ф. - блеснуть.

II. Пост. пр.: сов. вид, непереходный, I спр.

Непост. пр.: изъявит. накл., буд. вр., 3 лицо, ед. ч.

III. Сказуемое. Что сделает? Блеснет.